IPOACUSIA

Per ipoacusia si intende una condizione patologica caratterizzata da una perdita totale o parziale dell’udito.

Normoacusia

L’orecchio di un soggetto giovane è in grado di udire suoni di frequenza compresa tra i 20 e i 20.000 Hz e di intensità superiore ai 10-20 dB. Si definisce normoacusico un soggetto che è in grado di percepire suoni di intensità pari o minore ai 20-25 dB per tutte le frequenze del campo tonale.

L’ipoacusia può quindi essere definita come un deficit uditivo in cui il soggetto non è in grado di percepire suoni di intensità superiore ai 25 dB per alcune o tutte (pantonale) le frequenze del campo tonale.

Una persona normoacusica può avere un deficit uditivo fino a 15-20 dB, senza però avere ripercussioni a livello linguistico.

Classificazione tipi di ipoacusia:

In base alla sede del danno, l’ ipoacusia può essere classificata come:

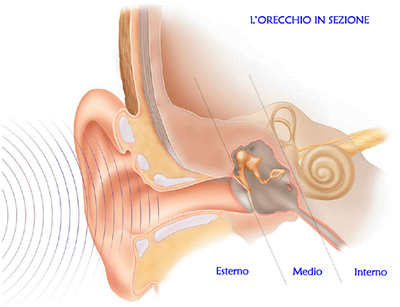

Ipoacusia trasmissiva: il danno è avvenuto a livello dell’orecchio esterno(padiglione, condotto uditivo, membrana timpanica, cassa del timpano) o a livello delle strutture trasmissive dell’orecchio medio (catena ossiculare). Il deficit è solitamente pantonale, benché sia solitamente più accentuato per le frequenze medio-gravi. Cause frequenti di ipoacusia trasmissiva sono:

- Presenza di corpi estranei nel canale uditivo esterno;

- Anomalie acquisite o congenite dell’orecchio esterno e/o medio ( es. neoplasie maligne);

- Infezioni acute o croniche dell’orecchio (otiti esterna o media, Herpes zoster oticus, micosi del condotto uditivo esterno);

- Perforazioni traumatiche o infiammatorie della membrana timpanica;

- Anomalie a carico degli ossicini (discontinuità, otosclerosi);

- Tappi di cerume;

- Traumi a carico dell’orecchio medio.

Esame audiometrico: la soglia uditiva per via ossea è normale, mentre quella per via aerea è patologica.

Terapia: medica o chirurgica (es. drenaggio trans-timpanico).

Ipoacusia neurosensoriale: il danno è localizzato nell’orecchio interno, che diventa incapace di trasformare le vibrazioni sonore in impulsi nervosi. Se il danno è a livello della coclea si parla di ipoacusia neurosensoriale cocleare, se invece è a livello del nervo acustico si parla di ipoacusia neurosensoriale retrococleare. Il deficit dipende dall’entità del danno e dalla localizzazione mono o bilaterale.Le cause possono essere:

- Presbiacusia: perdita uditiva conseguente all’invecchiamento generalizzato del sistema uditivo ma in particolare delle cellule cigliate della coclea, essa è generalmente bilaterale ed interessa in un primo momento le frequenze acute, giungendo solo in un secondo momento ad interessare quelle medie e basse;

- Ipoacusia da trauma acustico: le cellule cigliate possono venire danneggiate dalla prolungata e ripetuta esposizione a livelli sonori di elevata intensità;

- Ipoacusia da farmaci ototossici:alcuni farmaci possono danneggiare le cellule cigliate;

- Ipoacusia da virus di varia natura: che vanno a danneggiare le cellule cigliate ed il nervo acustico (parotite epidemica, rosolia, meningite);

- Sindrome di Ménière: malattia in cui oltre alla perdita uditiva si hanno vertigini, sensazione di orecchio chiuso ed acufeni;

- Ipoacusia improvvisa: spesso dovute a cause sconosciute (è molto importante intervenire subito!);

- Neurinoma dell’acustico: neoplasia benigna del nervo acustico che con la sua crescita determina una progressiva sofferenza del nervo acustico;

-

Ipoacusia congenita (dalla nascita) che vengono suddivise in:

A) Ereditarie (malformazioni genetiche) Prenatali infettive Parassitarie: sifilide, toxoplasmosi. Microbiche Virali: rosolia, morbillo, citomegalovirus Tossiche Esogene:antibiotici, alcool, fumo Endogene: alterazione del metabolismo glucidico, insufficienza renale B) Acquisite Prenatali Ittero Ipossia Asfissia Postnatali Infettive Meningoencefalite,Parotite, Morbillo, Herpes zoster, Virus influenzali Traumatiche Trauma cranico Tossiche (antibiotici) Derivati della penicillina: Gentamicina, Streptomicina, Neomicina, Kanamicina.

Esame audiometrico: la soglia per via ossea e per via aerea coincidono e sono patologiche.

Terapia: protesizzazione acustica o impianto cocleare, insieme alla terapia specifica della eventuale patologia associata (es. le ipoacusie neurosensoriali associate a patologie tumorali, quali il meningioma o il neurinoma del nervo acustico, hanno anche una terapia chirurgica).

Ipoacusia mista: l’ipoacusia mista presenta aspetti sia dell’ipoacusia trasmissiva sia dell’ipoacusia neurosensoriale.Le principali cause sono:

- Malformazioni congenite dell’orecchio che coinvolgono le tre parti dell’orecchio esterno, medio, interno;

- Otosclerosi: il processo infiammatorio coinvolge sia l’orecchio medio che la coclea;

- Otiti croniche: l’infezione si estende oltre l’orecchio medio e va ad interessare il labirinto;

Esame audiometrico: hanno caratteristiche audiometriche intermedie tra le prime due, cioè la soglia per via ossea, pur essendo patologica, è comunque migliore della soglia per via aerea.

Ipoacusia percettiva: il danno è localizzato a livello delle vie centrali di trasmissione del segnale nervoso. In questi casi l’audiogramma può risultare normale pur con significativa alterazione delle capacità integrative. Il divario tra via ossea e via aerea non è superiore a 15 dB. Le soluzioni possono essere: I.C. o protesi acustica.

In base all’entità dell’ipoacusia si riconoscono:

Ipoacusia lieve: tale deficit è caratterizzato da un abbassamento della soglia uditiva compresa tra 20 e 40 dB. Essa può comportare:

- Difficoltà nell’ascolto soprattutto in ambienti rumorosi;

- Difficoltà nell’identificare alcuni fonemi delle parole come differenziare la “b” e la “p”;

- Difficoltà nell’ascolto della normale voce di conversazione se l’interlocutore è a distanza.

(Già a questo grado di sordità soprattutto nei bambini è indicata la protesizzazione per scongiurare ritardi nell’apprendimento del linguaggio e nella produzione verbale (Kiese-Himmel C. et al. 2004)).

Ipoacusia media-moderata: deficit uditivo caratterizzato da un abbassamento della soglia uditiva che varia tra i 40 e 65- 70 dB. Può comportare:

- Difficoltà nell’ascolto della normale voce di conversazione e nel rumore;

- Difficoltà nell’ascolto della parola soprattutto per le vocali;

- Comparsa di sintomatologia depressiva per senso di inadeguatezza;

- Isolamento dalla realtà esterna;

- Se diagnosticato nei primi mesi di vita di un bambino, non porta quasi nessun rischio nell' apprendimento dellinguaggio, altrimenti può portare un ritardo nell’apprendimento e nello sviluppo del linguaggio e scarsa produzione lessicale oltre che scarso rendimento scolastico;

- La voce emessa a livello di normale conversazione non viene udita perfettamente; ad intensità superiore la persona percepisce i suoni ma ha una certa difficoltà a discriminare le parole.

Ipoacusia grave o severa: tale deficit si attesta con perdite uditive che variano dai 65- 70 agli 85-90 dB. Come nella sordità, se essa si manifesta in età preverbale, l'apprendimento del parlato risulta essere molto precario. Comporta:

- Grave difficoltà nell’ascolto delle parole che sono percepite solo amplificate;

- Impossibilità di poter ascoltare una conversazione;

- Difficoltà nell’ascolto di rumori come quelli prodotti dal traffico urbano;

- Deterioramento della produzione verbale per mancato feed-back acustico;

- Isolamento dalla realtà;

- Nel bambino ritardo ed alterazione nella produzione e comprensione del linguaggio parlato;

Terapia più efficace: protesizzazione acustica e/o impianto cocleare.

Ipoacusia profonda (sordità): deficit superiore agli 85- 90 dB, con compromissione dell’acquisizione del linguaggio nell’età infantile e handicap sociale nell’età adulta. Può comportare:

- Difficoltà nell’ascolto di parole amplificate;

- Scarsa produzione verbale;

- Deterioramento nella pronuncia e nel lessico nell’adulto post-verbale;

- Isolamento dalla realtà;

- Nel bambino pre-verbale mancato sviluppo del linguaggio;

L’unico intervento terapeutico in grado di ripristinare un livello uditivo simile al normoudente è l’applicazione dell’impianto cocleare.

Inoltre è possibile distinguere:

- Anacusia: perdita completa unilaterale dell’udito

- Cofosi: perdita completa bilaterale dell’udito

E' bene chiarire come l'epoca d'insorgenza della sordità abbia però diversi effetti sullo sviluppo comunicativo nel bambino affetto da ipoacusia neurosensoriale. A tale riguardo in ambito audiologico viene comunemente usata la suddivisione in due categorie: preverbale e postverbale, anche se all'interno di ciascuna di esse esistono significative differenze.

Per sordità "preverbale" intendiamo due tipi di ipoacusia:

- ipoacusia insorta prima dell'inizio del processo di acquisizione del linguaggio che viene comunemente fissato intorno all'anno di età, momento in cui il canale uditivo diventa l'organizzatore principale dello sviluppo linguistico;

- ipoacusia insorta tra il primo ed il terzo anno di età, epoca in cui il bambino dovrebbe aver raggiunto la struttura sintattico-grammaticale minima propria del linguaggio dell'adulto.

L'età del soggetto al momento d'insorgenza dell'ipoacusia costituisce uno dei fattori predittivi, unitamente alle abilità cognitive e linguistiche possedute dal bambino, del possibile utilizzo del canale uditivo con le conseguenti ripercussioni sull'organizzazione centrale. L'insorgenza di una sordità profonda in epoca preverbale in un bambino in cui lo sviluppo comunicativo è già iniziato può facilitare l'adattamento alle protesi acustiche ed all'eventuale impianto cocleare, oltre che i successivi apprendimenti linguistici.

Nelle sordità "postverbali" in epoca infantile distinguiamo:

- le ipoacusie insorte nella prima infanzia, dai tre ai sette anni, periodo in cui le abilità comunicativo-linguistiche anche se acquisite non sono ancora del tutto consolidate;

- le ipoacusie insorte nella seconda infanzia, dai sette ai diciotto anni, periodo in cui il linguaggio verbale è già consolidato.

Nel primo caso l'insorgenza di una sordità severa o profonda provoca il più delle volte una rapida regressione delle abilità linguistiche, mentre nel secondo caso si assiste a quadri diversi per lo più legati allo sviluppo psicointellettivo del soggetto.